Avec sa silhouette ludique et ses couleurs vives, la Renault Twingo est devenue une icône familière de nos paysages urbains. Sympathique, pratique, elle a marqué toute une génération. Mais derrière cette image populaire se cache une histoire bien plus fascinante, celle d’une véritable révolution dans la manière de concevoir et de piloter un projet au sein d’une organisation aussi immense et structurée que Renault.

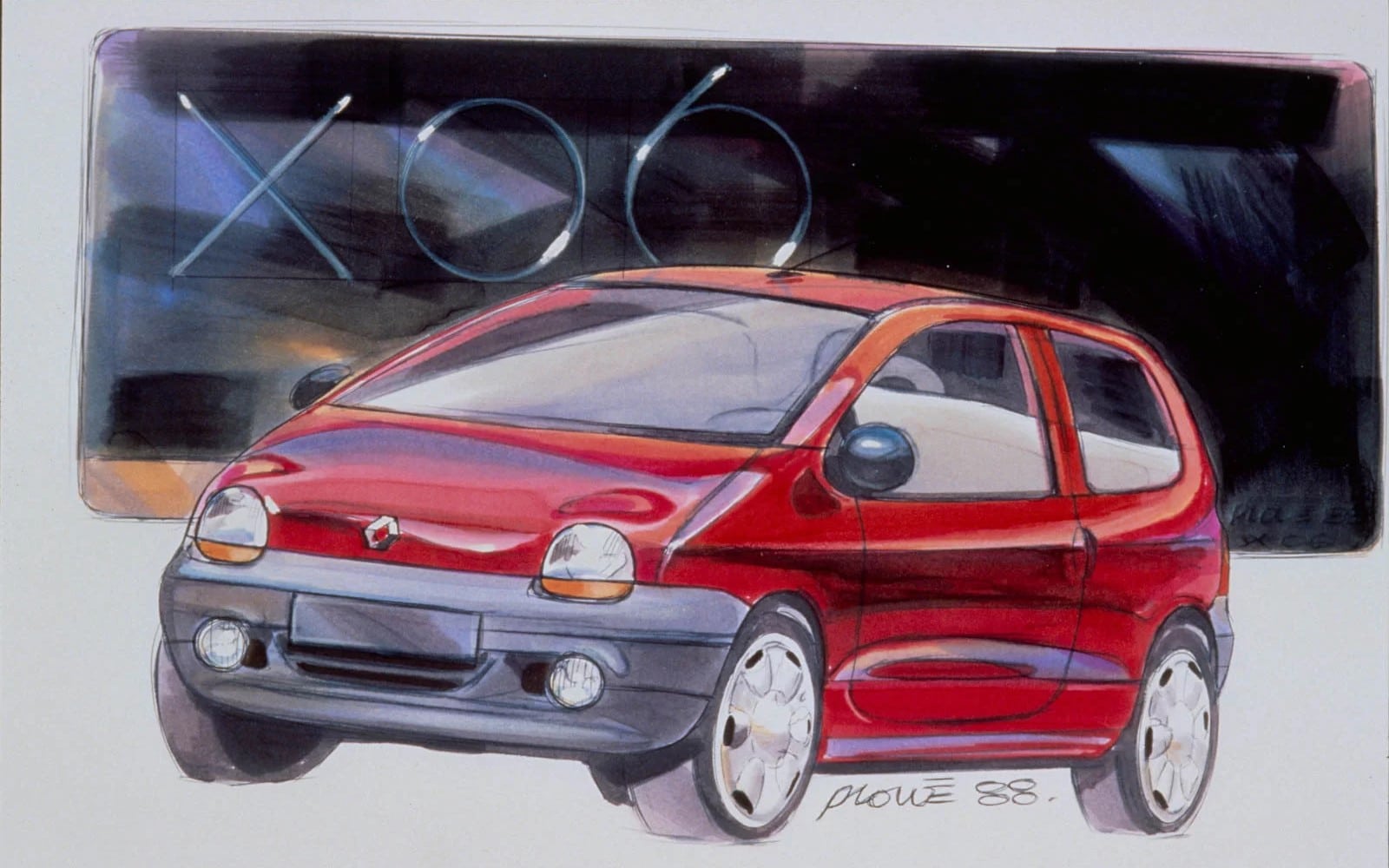

Au début des années 90, le projet Twingo (alors connu sous le nom de code W60 puis X06) était loin d’être une évidence pour Renault. Le défi était immense : concevoir un véhicule à la fois rentable, suffisamment attractif pour séduire les clients, mais pas au point de cannibaliser les ventes de sa grande sœur, la Clio.

Genèse d’une innovation de rupture

À la fin des années 1980, Renault, bien que leader sur le segment des petites voitures avec la Super-Cinq et s’apprêtant à lancer la Clio, un investissement majeur qu’un nouveau modèle ne devait surtout pas cannibaliser, subissait une pression concurrentielle croissante. L’enjeu stratégique était de taille : lancer une seconde petite voiture pour compléter sa gamme et défendre ses parts de marché. Cependant, la tâche s’annonçait ardue, car l’entreprise devait réussir là où elle avait systématiquement échoué par le passé, nourrissant un scepticisme interne considérable.

Le projet était en effet hanté par le souvenir des cinq tentatives précédentes infructueuses de développer un véhicule similaire. Ces échecs passés avaient toutefois permis de cristalliser les contraintes fondamentales du projet et de comprendre le délicat équilibre à trouver pour garantir son succès.

Les leçons tirées des expériences antérieures ont mis en lumière trois préoccupations fondamentales que le projet Twingo devait impérativement concilier :

- Rentabilité : Concevoir un projet économiquement viable, un défi majeur pour un véhicule de petite taille où les marges sont traditionnellement faibles.

- Attractivité : Créer une voiture séduisante pour les clients, capable de se distinguer dans un marché encombré et de générer un véritable attachement.

- Positionnement : Éviter une concurrence interne excessive avec la future Clio, qui représentait un investissement stratégique pour le groupe.

Ces contraintes, loin d’être un frein, ont agi comme un puissant catalyseur. Elles ont forcé Renault à abandonner les approches incrémentales et à envisager une véritable rupture, tant dans la conception du produit que dans la conduite du projet. C’est de cette nécessité de repenser radicalement le véhicule et son développement qu’est née la philosophie unique de la Twingo.

Le pari fou : un modèle unique, zéro option

À une époque où le marketing automobile prônait la diversification maximale pour répondre à chaque segment de clientèle, le projet Twingo a pris le contre-pied absolu. La décision de proposer un modèle unique, sans aucune option, était une véritable révolution qui défiait toutes les théories en vigueur.

Le postulat clé du livre, « L’auto qui n’existait pas » de Christophe Midler, à ce sujet est sans appel : La Twingo, dans les théories modernes du marketing automobile, qui sont fondées sur une diversification maximum de l’offre, est une révolution. Car elle n’a pas d’options. C’est un modèle unique.

Cette approche radicale découlait de principes directeurs clairs, établis dès l’analyse des échecs précédents :

- L’innovation ne devait pas porter sur la motorisation ou « la préciosité de la présentation », domaines où la concurrence était déjà féroce et les coûts élevés.

- L’effort de conception devait se focaliser sur le caractère pratique et novateur de l’aménagement intérieur, pour offrir une expérience utilisateur unique et différenciante.

Ce choix audacieux n’était pas une simple quête de simplification pour réduire les coûts. Il s’agissait d’un véritable dépassement stratégique. Plutôt que de suivre la logique de l’époque qui consistait à multiplier les accessoires et les versions, l’équipe a fait le pari de focaliser toute son énergie sur l’identité même du véhicule. Le projet Twingo a démontré qu’un produit à l’identité forte, à l’offre claire et au positionnement économique juste pouvait transcender le besoin de diversification et créer à lui seul son propre marché.

Le chef de projet n’est pas un chef mais un influenceur !

Dans le cadre du projet Twingo, le rôle du directeur de projet, endossé par Yves Dubreil, a été redéfini. Loin de l’image du commandant qui donne des ordres, son rôle était de parvenir à « influencer judicieusement » les nombreux acteurs qui allaient faire la voiture. Son pouvoir ne découlait pas uniquement de sa position hiérarchique, mais de sa capacité à créer un véritable « charisme projet ».

Cette approche ne nie pas l’importance de l’autorité formelle ; le directeur de projet dépendait directement de la Direction Générale, un prérequis indispensable à sa légitimité. Mais sa véritable efficacité reposait sur un art de l’influence bâti sur quatre ingrédients fondamentaux :

- L’intéressement : Mobiliser les équipes en s’appuyant sur l’attrait et l’originalité du projet lui-même, l’idée de réussir une nouvelle et sympathique petite Renault.

- La communication : Susciter les échanges entre tous les métiers pour explorer les combinaisons et rechercher les compromis optimaux.

- L’évaluation : Mettre en place des outils de mesure et des objectifs clairs pour permettre un auto-contrôle du projet par les acteurs de base.

- La négociation : Trouver en permanence l’équilibre entre les différentes contraintes pour faire avancer le projet vers son but.

L’innovation n’est pas une invention, c’est une organisation

La Twingo n’est pas le résultat d’une « découverte technique géniale » isolée, mais bien celui d’une « création collective ». L’innovation majeure de ce projet n’est pas technique, elle est organisationnelle. Le projet a démontré que la conception n’est plus l’affaire de quelques individus inspirés, mais bien le fruit du travail coordonné d’une multitude d’acteurs.

La conception n’est plus une affaire d’individus, c’est une affaire d’organisation.

Pour y parvenir, l’équipe a mis en œuvre le principe de « concourance » (concurrent engineering). Cette méthode était un antidote direct aux cultures professionnelles de l’automobile, forgées par des décennies de spécialisation taylorienne qui empêchaient le travail collectif. Plutôt qu’une approche séquentielle, en silo, où chaque métier intervient l’un après l’autre, la « concourance » fait intervenir tous les acteurs ensemble, tout au long du projet. Cette méthode favorise la recherche d’un compromis global, plus bénéfique au projet, plutôt que l’optimisation locale de chaque fonction prise isolément.

Les fournisseurs ne sont plus des sous-traitants, mais des co-créateurs

Le projet Twingo a radicalement transformé la relation avec les partenaires externes. On est passé d’une logique de « sous-traitance », où le fournisseur exécute un cahier des charges, à une logique de « co-traitance ». Ce nouveau modèle n’était pas un simple changement de processus, mais une révolution culturelle. Il reposait sur l’installation d’une confiance et d’une connivence nécessaires pour travailler ensemble dans un contexte incertain et évolutif, loin des relations purement contractuelles et distantes.

Grâce à l’opération « design to cost », les fournisseurs n’étaient plus de simples exécutants mais de véritables partenaires de conception. En les invitant à remettre le coût au cœur de la réponse technique, Renault a obtenu des gains spectaculaires et des solutions techniques originales. En retour, cette approche a obligé les fournisseurs à faire évoluer leur propre organisation, en créant des responsables projet et en développant de nouvelles expertises pour pouvoir dialoguer efficacement avec le constructeur.

Fuir la standardisation pour protéger la créativité

L’un des questionnements centraux soulevés par l’aventure Twingo est le risque lié à la standardisation des méthodes. Le mode projet doit-il être complètement formalisé, au risque de « tuer la créativité » et de voir ce mode de travail « étriqué dans des méthodologies » trop rigides ?

La solution apportée n’est ni l’anarchie, ni une standardisation excessive. Elle réside dans la création de ce que le livre appelle des « métarègles ». À l’antithèse du volumineux manuel de procédures, les métarègles sont des principes d’action communs, légers et formalisés à partir de l’expérience acquise. Plutôt que de restreindre les champs d’action, elles fournissent un cadre de référence partagé qui canalise les énergies et capitalise sur les apprentissages, tout en laissant aux équipes la liberté nécessaire pour explorer des idées novatrices et s’adapter aux défis uniques de leur projet.

L’héritage laissé par le projet Twingo

Le véritable héritage de la Twingo (lire notre essai ici) n’est pas seulement une voiture devenue culte, mais un modèle d’organisation créatrice qui a profondément transformé une entreprise industrielle majeure. En privilégiant l’influence sur l’autorité, la collaboration sur le travail en silo et la créativité sur la standardisation rigide, le projet Twingo a prouvé qu’une grande structure pouvait réinventer ses méthodes pour innover. Plus de 30 ans après, à une époque où les processus et les outils semblent tout dominer, quelle place laissons-nous réellement à l’imprévu et à la créativité collective dans nos propres projets ?

L’ouvrage « L’auto qui n’existait pas », de Christophe Midler, directeur de recherche au CNRS, s’appuie sur une immersion de longue durée au sein de l’équipe projet de la Twingo (de 1989 à sa sortie) pour analyser une mutation profonde des modes de fonctionnement organisationnels. « L’auto qui n’existait pas », n’est pas un livre sur le design automobile ; c’est la chronique d’une insubordination managériale organisée au cœur d’un géant industriel. Il révèle comment la naissance de la Twingo a été le terrain d’expérimentation de méthodes de travail radicalement nouvelles. Loin d’être un simple succès commercial, la Twingo est le fruit d’une organisation créatrice qui a bousculé les codes du management.

Crédit photos @Renault